États-Unis : ralentissement et résilience économique

Les premiers mois de 2025 auront confirmé une impression paradoxale : une économie américaine à la fois secouée par les vents contraires du protectionnisme, du ralentissement démographique et des tensions politiques, mais qui continue d’afficher une capacité de résistance hors norme.

Si les chiffres de l’emploi ont envoyé des signaux d’alerte, la dynamique de consommation des ménages et les flux d’investissement, notamment dans l’intelligence artificielle, redessinent le paysage macroéconomique et laissent entrevoir un cycle moins fragile qu’il n’y paraît.

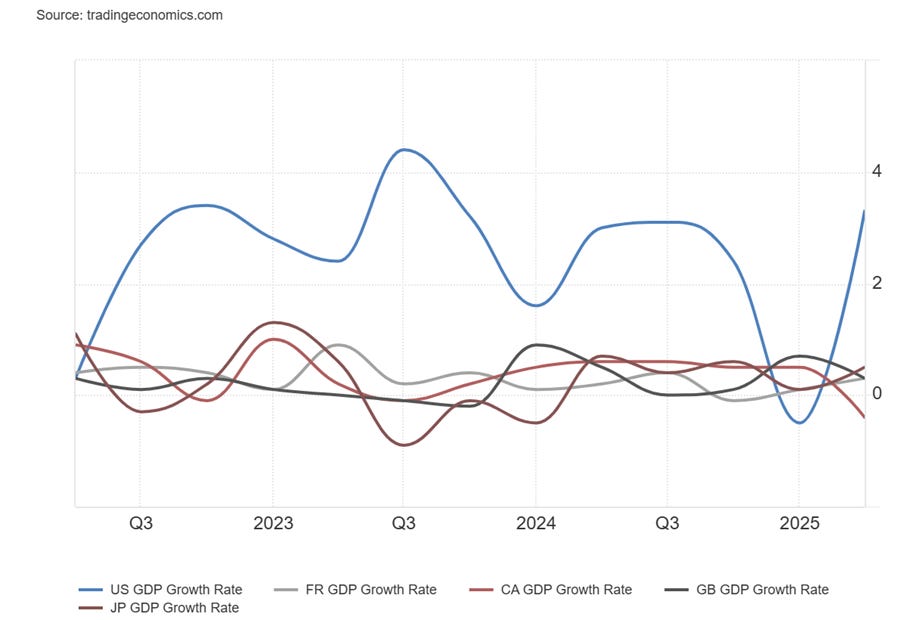

En effet, si la perte de dynamisme est réelle, il est également modeste et ne semble plus s’aggraver. La croissance annualisée du PIB de 1,4 % enregistrée par l’Amérique au premier semestre constituerait une heureuse surprise pour beaucoup en Europe. Et la croissance de 2 % enregistrée par l’Amérique au cours de l’année écoulée semble encore meilleure en comparaison.

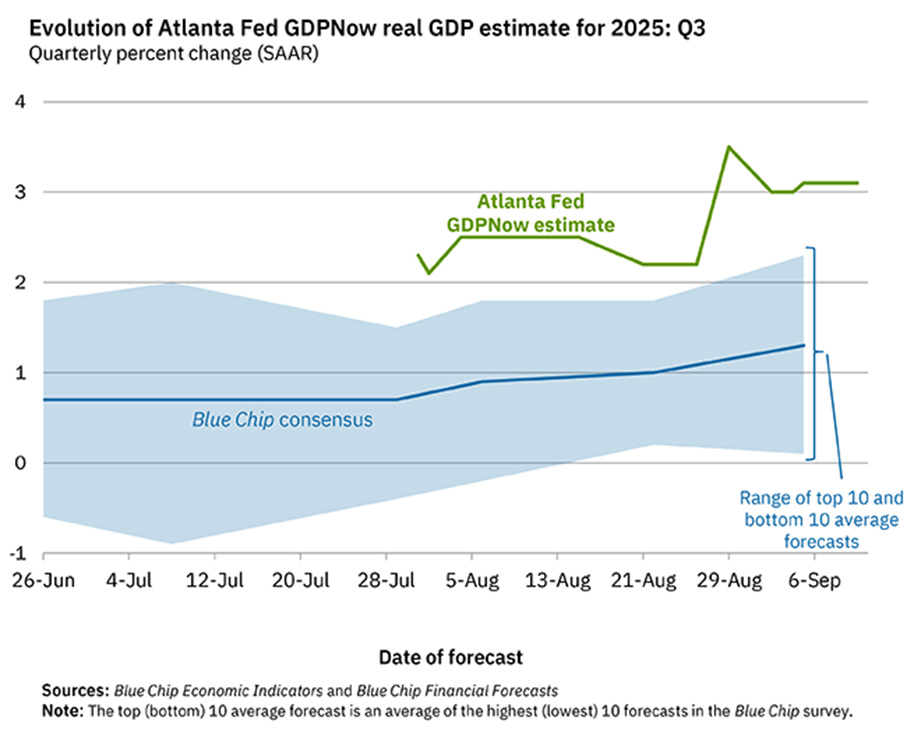

Concernant la suite, l’estimation du modèle GDPNow pour la croissance réelle du PIB (taux annuel corrigé des variations saisonnières) au troisième trimestre 2025 est de 3,1 % au 10 septembre, contre 3,0 % au 4 septembre.

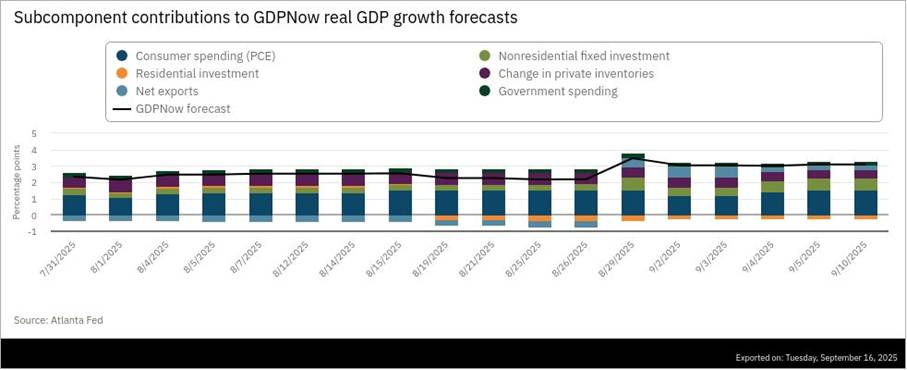

Après les récentes publications du Bureau of Labor Statistics des États-Unis et du Bureau du recensement des États-Unis, les augmentations des prévisions immédiates de la croissance des dépenses de consommation personnelle réelles et de la croissance de l’investissement intérieur privé brut réel de 2,1 % et 6,0 %, respectivement, à 2,3 % et 6,2 %, ont été en partie compensées par une baisse des prévisions immédiates de la contribution des exportations nettes à la croissance du PIB de 0,28 point de pourcentage à 0,23 point de pourcentage.

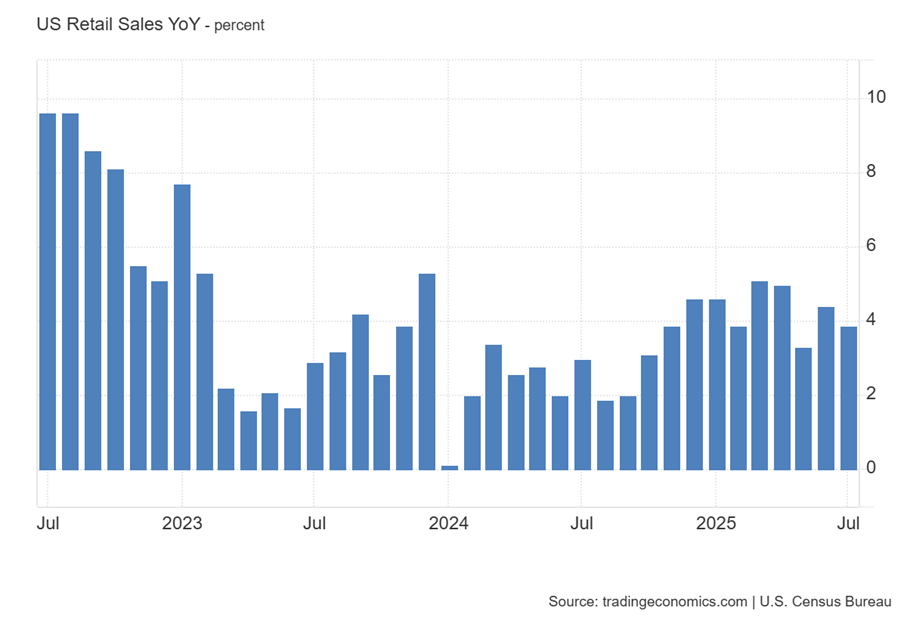

De plus les Américains continuent de dépenser. Les derniers chiffres, portant sur juillet, suggèrent que la consommation réelle des ménages a légèrement progressé après un début d’année poussif. Les enquêtes sur l’activité des services suggèrent une tendance similaire, les ventes au détail sont restées solides tout au long de l’année.

L’indicateur de suivi de la Fed d’Atlanta indique que les composantes clés du PIB, dépenses privées et investissement, sont en passe de progresser à un taux annualisé de plus de 2 % au troisième trimestre.

Les ventes au détail et des services alimentaires aux États-Unis pour juillet 2025, ont connu une hausse de 0,5 % par rapport au mois précédent et de 3,9 % par rapport à juillet 2024. La variation en pourcentage de mai 2025 à juin 2025 a été révisée, passant de +0,6 % à +0,9%.

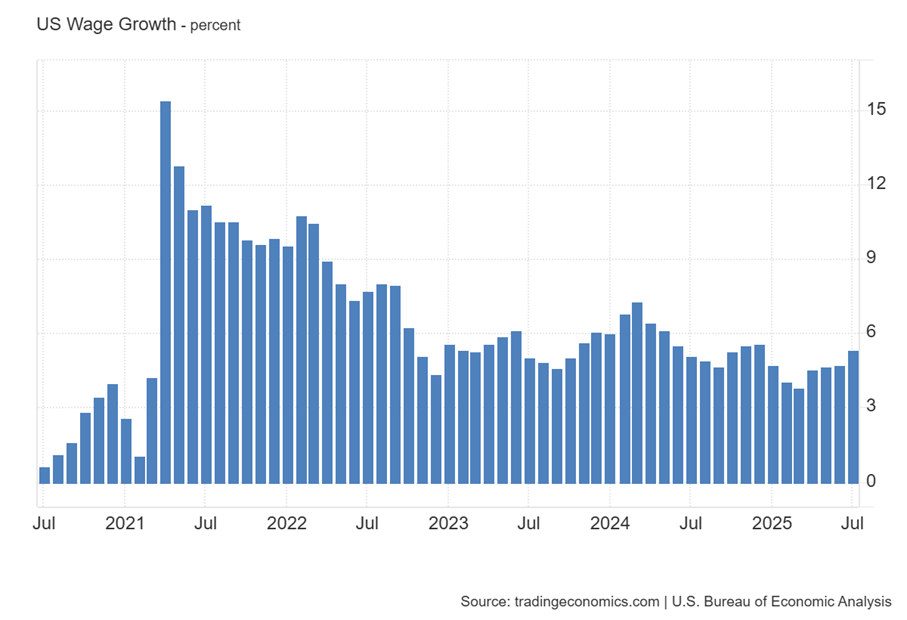

Celles-ci sont soutenues par une croissance des salaires qui reste très résiliente et avec des salaires réels qui restent positifs malgré la récente hausse de l’inflation.

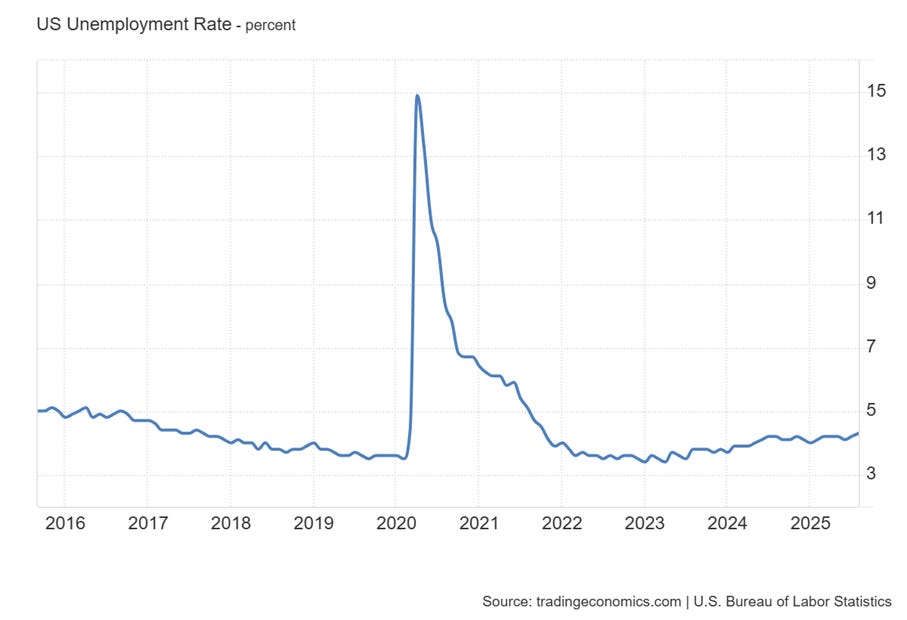

Le facteur clé est le marché du travail « ressenti ». Derrière la faiblesse des créations d’emplois, le taux de chômage reste bas à 4,3 %, proche des niveaux de plein emploi des années 2010. De plus, les marchés financiers, dopés par les anticipations de baisses de taux, créent un effet richesse qui soutient la consommation.

À court terme, la consommation pourrait même bénéficier d’un cocktail stimulant : crédit toujours accessible, Fed sur le point d’assouplir sa politique, et fiscalité moins incertaine après la stabilisation des recettes douanières. Mais la question demeure : cette dépense est-elle soutenable sans apport migratoire, donc sans croissance de la population active ?

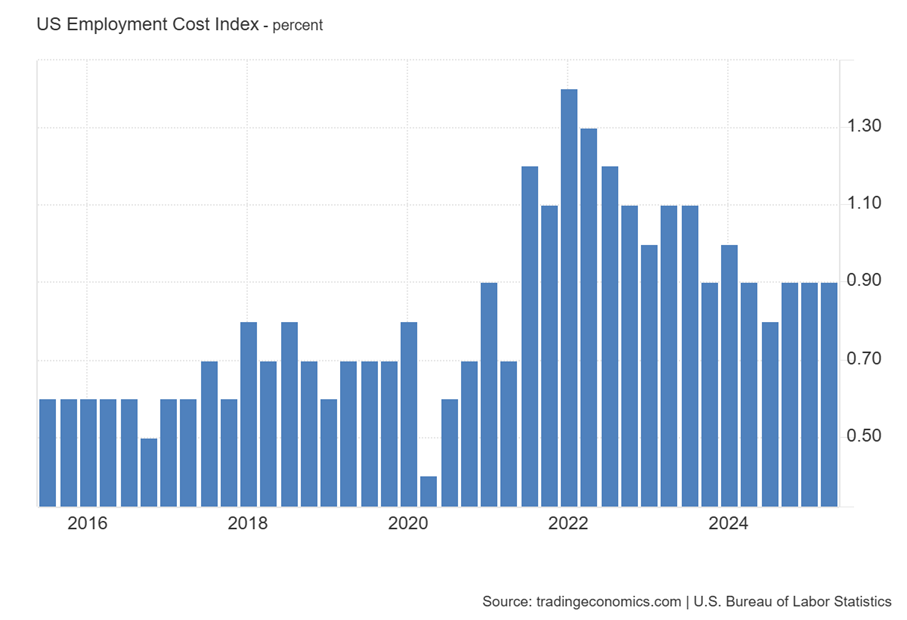

Aux États-Unis, les coûts de rémunération des travailleurs civils ont augmenté de 0,9 % au deuxième trimestre 2025, soit le même taux qu’au cours de la période précédente, légèrement au-dessus des prévisions du marché qui tablaient sur une hausse de 0,8 %

Emploi et immigration : un marché du travail en trompe-l’œil

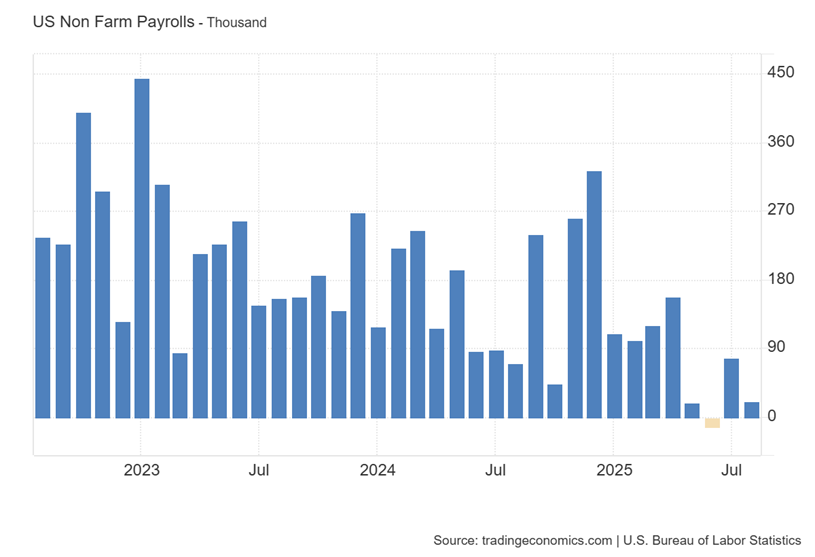

Les données publiées par le Bureau of Labor Statistics (BLS), moins de 30 000 créations de postes par mois en moyenne cet été, semblent indiquer une décélération brutale. Pourtant, replacées dans le contexte démographique, ces statistiques changent de signification.

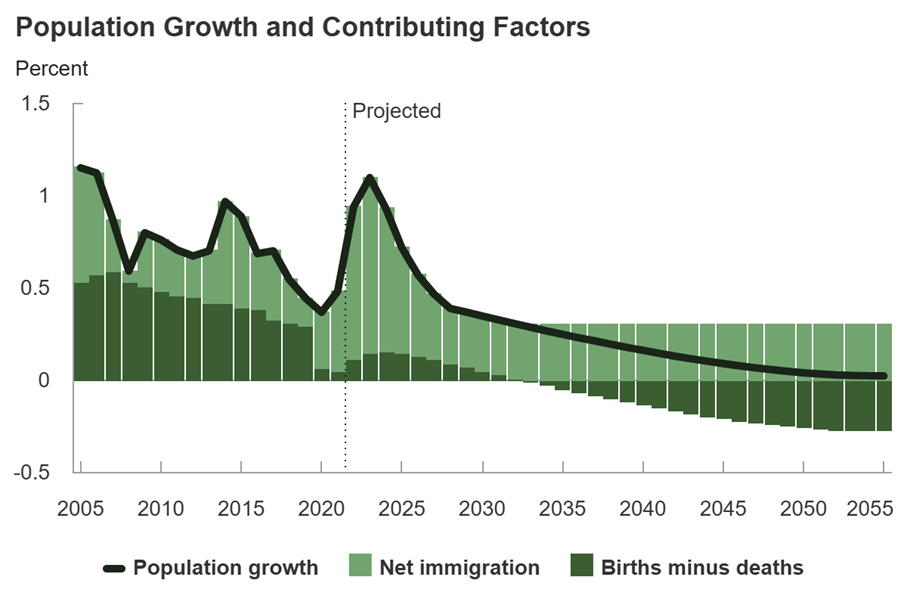

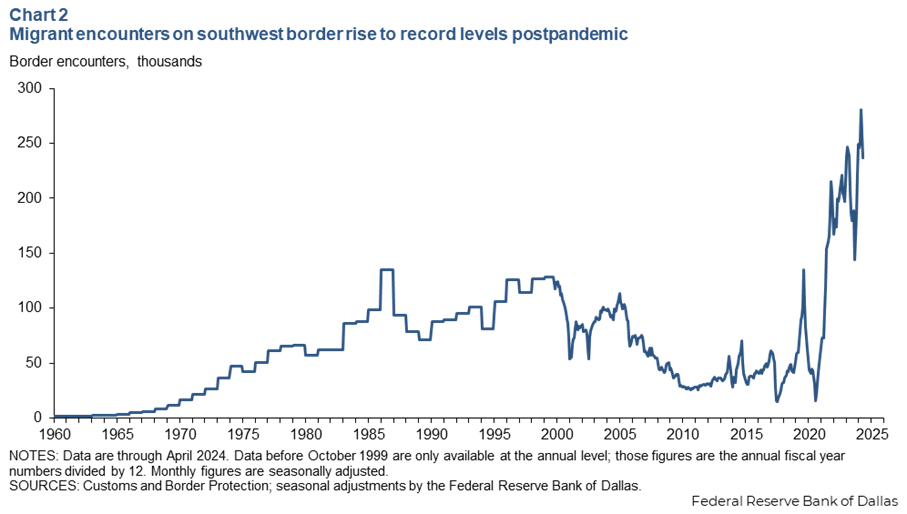

La véritable rupture provient du front migratoire. Le Congressional Budget Office (CBO) a révisé son estimation de solde migratoire net pour 2025 à seulement 400 000 personnes, contre 2 millions anticipés auparavant.

Des chercheurs de l’American Enterprise Institute et de la Brookings Institution, deux groupes de réflexion, estiment ce chiffre entre -500 000 et 100 000. Les douanes et la protection des frontières n’ont signalé que 8 000 « rencontres » avec des migrants illégaux à la frontière sud en juillet, contre 100 000 le même mois l’an dernier et près de 200 000 l’année précédente.

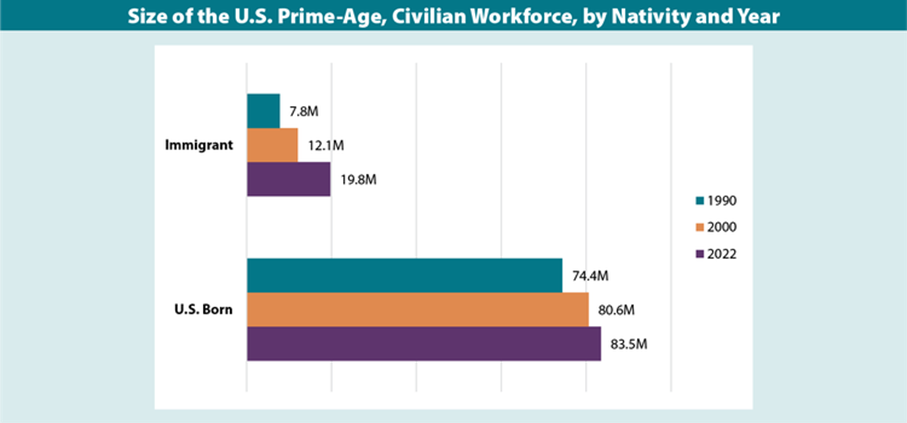

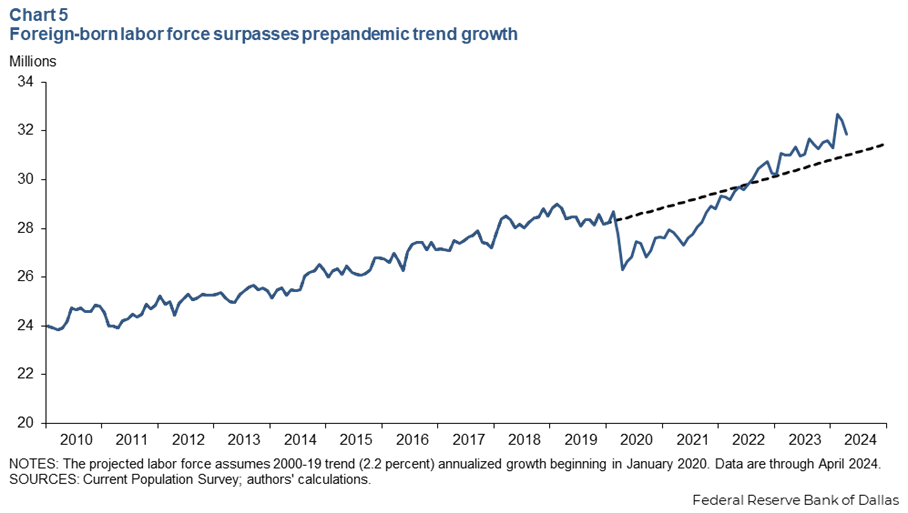

L’immigration a été le principal moteur de la croissance de la population active américaine au cours des 20 dernières années, selon les données du Bureau du recensement des États-Unis. Entre 2000 et 2022, les personnes nées à l’étranger ont représenté près des trois quarts de la croissance totale de la population active civile d’âge moyen (25 à 54 ans).

Avec le vieillissement de la population américaine et le départ à la retraite d’un nombre croissant de résidents nés aux États-Unis, l’immigration deviendra de plus en plus importante pour stimuler la croissance de la population active. En raison du vieillissement de la population, le nombre de personnes nées aux États-Unis en âge de travailler (25 à 54 ans) a peu évolué entre 2000 et 2022.

En revanche, le nombre de personnes nées à l’étranger en âge de travailler a augmenté de près de 7 millions au cours de cette période. Et la population âgée née aux États-Unis (65 ans et plus) a augmenté de près de 18 millions au cours de la même période.

Rien qu’en 2023, le personnel des douanes et de la protection des frontières (CBP) a rencontré 2,54 millions de migrants à la frontière sud-ouest. Ce chiffre est à peu près identique aux 2,58 millions de migrants enregistrés en 2022, une année record. À titre de comparaison, la moyenne annuelle prépandémique était de 500 000 migrants.

Depuis le début de la pandémie aux États-Unis en février 2020, le CBP a enregistré près de 8 millions de rencontres à la frontière sud-ouest, ainsi que près de 2 millions de rencontres à la frontière nord, à la frontière côtière et dans les aéroports.

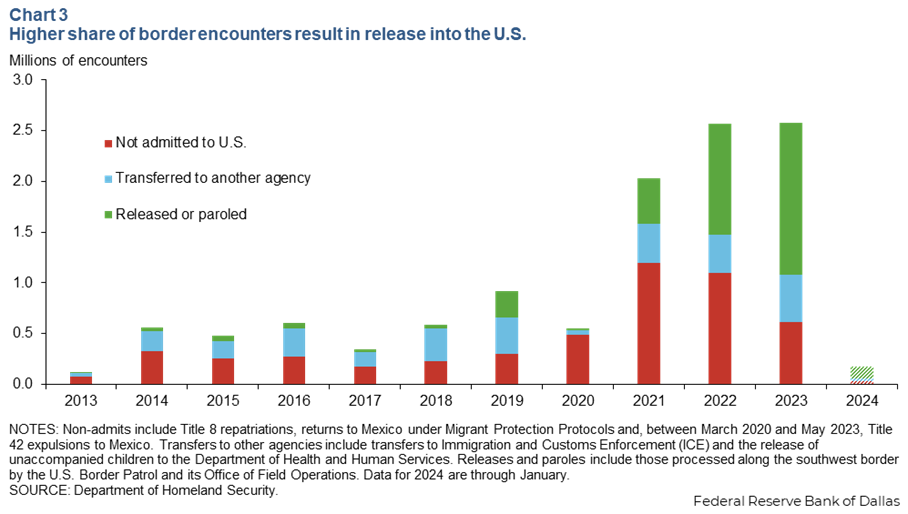

Bien que le nombre de rencontres ne se traduise pas nécessairement directement par le nombre de migrants admis aux États-Unis, une proportion plus faible de migrants sont refoulés qu’auparavant.

En 2023, moins d’un quart des rencontres à la frontière sud-ouest des États-Unis se sont soldées par un refus d’entrée aux États-Unis, et 58 % des rencontres ont abouti à la libération ou à la libération conditionnelle de migrants vers l’intérieur des terres.

Il s’agit d’un renversement de situation par rapport aux neuf années précédentes, lorsque plus de la moitié des 8,7 millions de migrants appréhendés à la frontière sud n’ont pas été admis aux États-Unis, et moins d’un quart ont été autorisés à entrer.

La situation difficile et la dégradation des conditions de vie dans de nombreux pays d’Amérique latine et des Caraïbes, dont Cuba, Haïti, le Nicaragua et le Venezuela, ont incité le gouvernement américain à étendre des programmes tels que la libération conditionnelle humanitaire pour les ressortissants de ces pays.

De nombreux migrants prennent le risque de voyager non seulement pour échapper à des situations difficiles, mais aussi parce qu’ils croient pouvoir entrer aux États-Unis grâce à des mesures humanitaires.

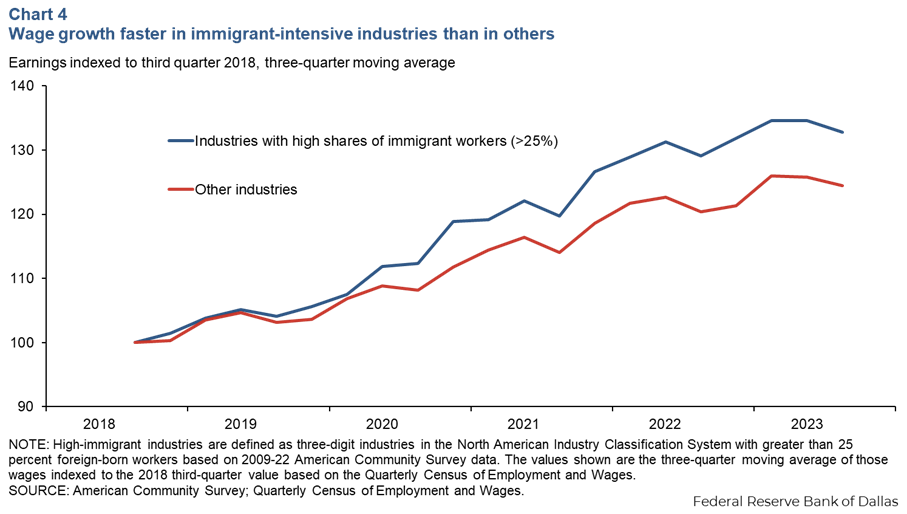

Un autre facteur d’attraction est la disponibilité du travail et la hausse des salaires. Après la pandémie, le marché du travail américain était extrêmement tendu, en particulier dans les secteurs qui ont tendance à dépendre de la main-d’œuvre immigrée.

Le taux d’offres d’emploi, ou le nombre de postes vacants rapporté à l’emploi total d’un secteur, a atteint des niveaux records en 2021 et 2022, notamment dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration, du commerce de détail, de la santé et de l’aide sociale.

En effet, en 2024, les travailleurs nés à l’étranger étaient plus susceptibles que les travailleurs nés au pays d’être employés dans professions de services (22% contre 15,1%) ; ressources naturelles, construction et professions de maintenance (13,9% contre 7,7%) ; et la production, le transport et professions liées au transport de matériaux (15,5 % contre 11,6 %).

Les travailleurs nés à l’étranger étaient moins susceptibles que les travailleurs nés au pays d’être employés dans la gestion, les professions libérales et les secteurs connexes professions (35,4% contre 45,9%) et dans les professions de la vente et de bureau (13,2% contre 19,8%).

Les salaires ont également augmenté plus rapidement dans les professions et les secteurs à forte proportion d’immigrants que dans ceux qui en comptaient une plus faible proportion. Des études ont montré que les conditions du marché du travail américain sont l’un des principaux moteurs de l’immigration clandestine.

Avec cette récente vague d’immigration, la population active née à l’étranger s’est complètement remise de la baisse due à la pandémie, dépassant même ce qui aurait été attendu en l’absence de pandémie. Selon l’Enquête sur la population active (Current Population Survey), la population active née à l’étranger a atteint son niveau de février 2020 en novembre 2021 et a dépassé la croissance tendancielle en août 2022.

En 2024, les personnes nées à l’étranger représentaient 19,2 % de la main-d’œuvre civile américaine, en hausse contre 18,6% en 2023.

L’afflux d’immigrants prêts à travailler a stimulé la croissance démographique, la population active et l’emploi dans l’économie américaine post-pandémique. Selon les estimations du Hamilton Project, une immigration accrue a stimulé la croissance des emplois salariés de 70 000 emplois par mois en 2022, puis de 100 000 emplois par mois en 2023 et jusqu’en 2024. La limite supérieure de la fourchette de croissance de l’emploi a doublé, passant de 100 000 emplois par mois à 200 000, sans l’afflux d’immigration.

Il n’est pas rare que l’immigration contribue largement à la croissance de l’emploi. Avant la pandémie, de 2010 à 2019, la part de la croissance de l’emploi attribuable à l’immigration s’élevait en moyenne à 45 %.

Dans les années qui ont suivi la COVID, sous l’administration Biden, elle a atteint un sommet de 70 %. En 2022, 70 % de la croissance totale de la population active provenait de travailleurs étrangers. Ce chiffre a ralenti pour atteindre des niveaux encore très élevés en 2023, à 60 % du total.

La hausse de l’emploi, conjuguée à la consommation de biens et services par les immigrants aux États-Unis, stimule également la croissance du PIB. Selon l’étude du Projet Hamilton, la hausse de l’immigration a contribué à hauteur d’environ 0,1 point de pourcentage à la croissance annuelle du PIB en 2022 et 2023, et devrait continuer à le faire en 2024.

Cette évolution modifie la « barre de soutenabilité » (nécessaire pour maintenir la stabilité du taux d’emploi) du marché de l’emploi. Les estimations démographiques de l’année dernière du Bureau du recensement suggèrent que 90 000 nouveaux emplois seraient nécessaires pour atteindre ce taux, selon les calculs de Jed Kolko du Peterson Institute for International Economics, un autre groupe de réflexion.

Mais avec les nouvelles hypothèses du CBO, ce seuil chute à 50 000, voire 30 000 en cas de solde migratoire nul. Autrement dit, même les créations actuelles, faibles en apparence, suffisent à maintenir l’équilibre.

Les économistes de Barclays qui suivent ces tendances estiment que la croissance « potentielle » des salaires privés non agricoles, ou le niveau d’emplois supplémentaires qui peuvent être créés sans entraîner de pénurie de main-d’œuvre, pourrait tomber à moins de 10 000 par mois d’ici la fin de l’année prochaine, contre plus de 100 000 aujourd’hui.

Ces chiffres sont assez frappants si l’on considère que la croissance mensuelle moyenne des salaires privés a été d’environ 172 000 au cours des deux dernières années.

Dans le même temps, Barclays affirme s’attendre à ce que les effets du vieillissement de la population « s’intensifient très bientôt », exerçant une pression à la baisse encore plus forte sur la croissance de l’emploi.

La conclusion est que l’offre de travail s’est effondrée. Cela signifie que nous ne sommes tout simplement plus en mesure de créer des emplois au même rythme qu’auparavant, ce qui correspond au seuil de rentabilité, qui est tombé en dessous des niveaux de 2016. En outre, le vieillissement de la population et le faible taux de participation amplifient cette dynamique. Autrement dit, si le chômage n’explose pas, ce n’est pas parce que la demande de travail est forte, mais parce que l’offre se réduit.

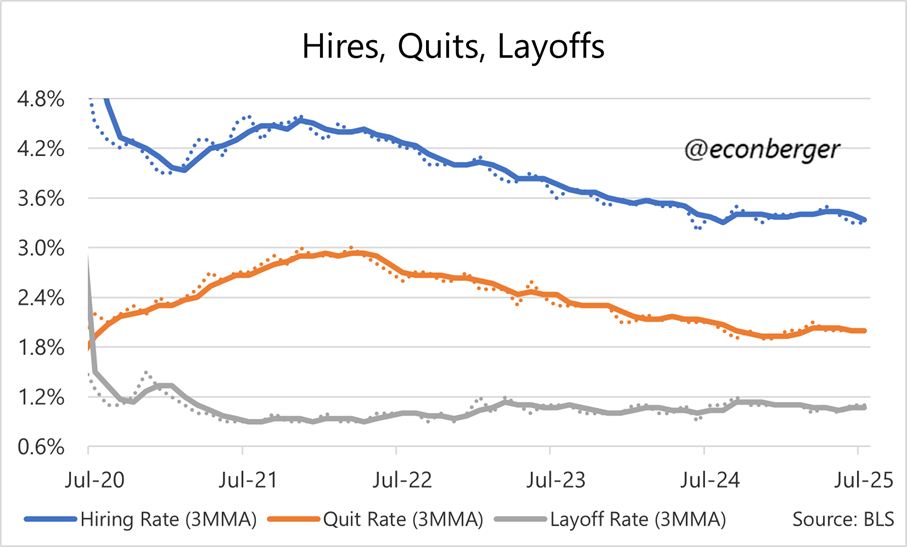

En parallèle, la demande de main-d’œuvre a peut-être été temporairement affaiblie par le fait que les employeurs ont retardé l’embauche jusqu’à la tourmente tarifaire de Trump. Mais on ne constate pas de licenciements massifs.

En résumé, l’immigration a eu un impact sur l’offre et la demande de main-d’œuvre. L’offre de travailleurs disponibles a fortement diminué en raison de l’immigration, ce qui entraîne naturellement une baisse des créations d’emplois.

Le marché du travail ne peut tout simplement pas croître au rythme de ces dernières années, faute de main-d’œuvre. La demande a ralenti, conséquence naturelle de l’immigration, mais aussi du choc majeur que nous avons subi en début d’année.

On n’écarte pas la possibilité d’un nouveau ralentissement, voire d’une contraction, de la croissance de l’emploi. Cependant, je ne pense pas qu’il faille exclure non plus la possibilité d’une amélioration par rapport aux niveaux très bas observés une fois le choc passé.

Gardez ceci à l’esprit : malgré la croissance de l’emploi, certes infime, stagnante ces trois derniers mois, et malgré la plus forte hausse historique du nombre de nouveaux chômeurs le mois dernier, le taux de chômage est resté à 4,3%.

C’est le signe d’un resserrement du marché du travail, ce qui pourrait bien se produire si le pire du choc d’incertitude est derrière nous et que la demande de travail, même si elle n’atteint pas des niveaux attrayants, dépasse l’offre anémique. Un point à considérer.

C’est précisément ce piège que la Fed doit éviter. Powell doit concilier deux objectifs contradictoires : préserver la crédibilité anti-inflation, menacée par des anticipations en hausse, des prix importés qui accélèrent et des salaires privés encore dynamiques ; et ne pas fermer la porte à un assouplissement si les prochains indicateurs, notamment sur l’emploi et l’inflation d’août, venaient à se dégrader.

Le revers de la médaille est cependant clair : en freinant l’immigration, moteur structurel de la croissance américaine depuis les années 1990, Washington compromet le potentiel de long terme. Moins de main-d’œuvre signifie aussi moins d’innovation, moins de dynamisme entrepreneurial et une pression accrue sur certains secteurs en tension, santé, construction, services aux ménages. L’équation politique du court terme (réduire la pression migratoire) se paie en affaiblissant le socle de croissance future.

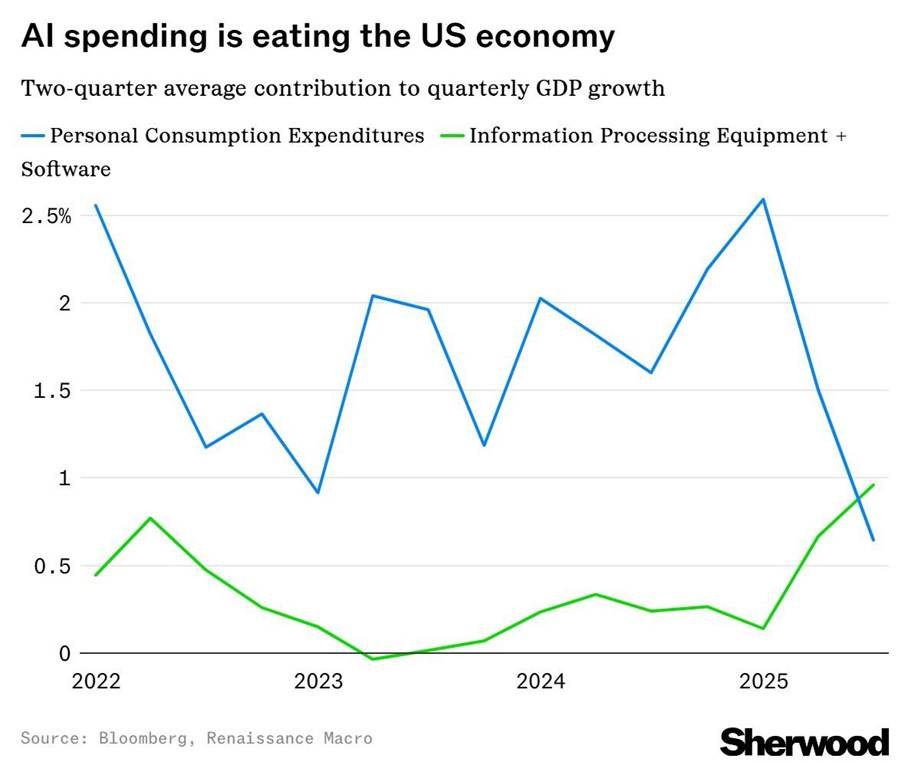

L’IA comme pilier de l’investissement et relais de croissance

Si le socle démographique s’effrite, c’est du côté de la productivité que les États-Unis cherchent un second souffle. L’investissement privé, mesuré par l’indicateur de suivi de la Fed d’Atlanta, se maintient à un rythme supérieur à 2 % annualisé au troisième trimestre. Une large partie de cette dynamique est portée par les dépenses massives dans l’intelligence artificielle et les infrastructures numériques.

Les big techs continuent d’annoncer des plans d’investissement colossaux dans les data centers, les semi-conducteurs et les modèles d’IA générative. Cette vague constitue à la fois une réponse aux tensions sur l’offre de travail (substituer le capital au travail) et un pari sur l’avenir : restaurer la productivité totale des facteurs, en berne depuis une décennie.

Au deuxième trimestre, les catégories liées aux technologies ont contribué à hauteur de 4,3 points de pourcentage à la croissance globale de l’investissement, compensant les baisses observées ailleurs.

Le secteur du matériel informatique a dominé la croissance, avec des investissements en ordinateurs et équipements connexes en hausse de 41 % sur l’année, reflétant une forte augmentation des commandes de serveurs et de systèmes GPU. La construction de centres de données a atteint un taux annuel record de 40 milliards de dollars en juin, en hausse de 30 % par rapport à l’année dernière – un point positif dans un contexte de construction par ailleurs difficile.

Cette forte hausse des investissements est due aux hyperscalers (Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon et Oracle), qui devraient consacrer 342 milliards de dollars aux dépenses d’investissement en 2025, soit une augmentation de 62 % par rapport aux 67 % de l’année dernière. Des entreprises privées comme OpenAI et Anthropic réalisent également des investissements similaires pour soutenir le développement de nouveaux modèles de pointe.

Du point de vue du PIB, l’impact est encore modeste, mais il devrait évoluer. Les données officielles reflètent principalement la première phase d’investissement dans l’IA, mettant l’accent sur les puces, les serveurs et les équipements réseau.

La phase suivante cible les infrastructures de soutien telles que les centrales électriques et la modernisation du réseau, dont la planification, l’obtention des permis et la construction peuvent prendre des années. Les premiers signes de cette phase apparaissent, mais son impact complet est probablement à venir.

Des chercheurs de Pantheon Macroeconomics ont constaté que les dépenses liées à l’IA ont représenté une différence de 0,5 point de pourcentage dans la croissance annualisée du PIB au premier semestre. Sans ces dépenses, Pantheon estime que l’économie américaine aurait progressé de moins de 1 %, signe que les entreprises technologiques soutiennent une économie en difficulté.

Le contraste avec l’Europe est saisissant : alors que les économies du Vieux Continent peinent à dépasser 0,5 % de croissance, l’Amérique investit dans les technologies qui définiront le prochain cycle. Même si les effets productifs sont encore incertains et concentrés dans quelques secteurs, la trajectoire est claire : compenser un déficit de main-d’œuvre par un surcroît d’innovation.

Politique monétaire et risque politique

La Fed, confrontée à un ralentissement modeste mais réel, s’apprête à enclencher une série de baisses de taux. Les marchés anticipent trois assouplissements d’ici décembre. Pourtant, le diagnostic n’est pas celui d’une récession : spreads de crédit faibles, disponibilité du financement bancaire, inflation au-dessus de 2 %. L’assouplissement apparaît davantage comme une réponse politique et préventive qu’un geste de sauvetage.

La vraie incertitude réside ailleurs : la pression directe exercée par Donald Trump sur la banque centrale. Ses tentatives de limoger une gouverneure de la Fed rappellent que l’indépendance monétaire est fragile.

Or, dans un régime de déficits budgétaires massifs et d’inflation sous-jacente encore élevée, une Fed compromise ne pourrait plus ancrer les anticipations. Le risque n’est donc pas tant la croissance que la crédibilité future de la politique monétaire.

Conclusion : une économie en mutation lente, pas en crise

Le pessimisme ambiant repose sur des signaux réels, ralentissement de l’emploi, tensions politiques, protectionnisme, mais il néglige trois amortisseurs puissants :

- Le marché du travail ajusté au nouveau contexte migratoire, qui relativise la faiblesse des créations d’emplois,

- La consommation et les ventes au détail, encore robustes malgré l’incertitude,

- L’investissement massif dans l’IA et les infrastructures numériques, vecteur potentiel de productivité future.

L’Amérique de 2025 n’est pas une économie en effondrement, mais une économie en recomposition : moins ouverte à l’immigration, plus dépendante de sa demande intérieure, et en quête de nouveaux moteurs via l’intelligence artificielle. Le défi sera d’équilibrer ces trois dimensions, tout en préservant l’indépendance d’une Fed plus que jamais au centre du jeu.